Ascolto consigliato: “Don’t know how to say goodbye” , The Pigeon Detectives

Associamo la parola “addio” a diverse sensazioni ed eventi consequenziali tra loro. Ma non riusciamo a pronunciarla. Mi spiego meglio: noi proviamo il sentimento dell’addio, quella struggente fitta che colpisce stomaco e testa, a volte ci fa scendere la pressione, apre il nostro condotto lacrimale, ma non accettiamo il fatto che stia accadendo che vi sia una separazione, una divisione, e non dirlo non ci fa realizzare l’evento. Di conseguenza somatizzandolo sentiamo la mancanza di qualcosa, ma perché non riusciamo a distaccarcene ammettendolo? Perché è così difficile pronunciare la parola “addio”? Certo, forse questa può risultare un’analisi più lessicale che concettuale, ma è anche vero che altre lingue affrontano le nostre stesse “frustrazioni”:

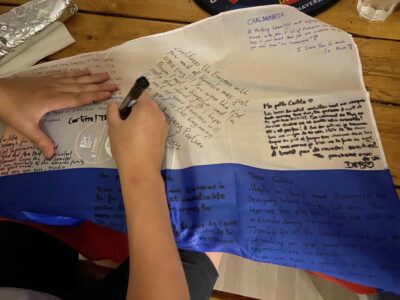

Dire ad alta voce la parola “addio”, ammettendolo a noi stessi e agli altri è difficile da affrontare. In questi giorni di fine semestre, l’erasmus è incorniciato dentro questa dimensione malinconica e surreale di saluti che sanno bene essere gli ultimi per un bel po’ di tempo. Guardarsi negli occhi con la consapevolezza che l’abitudine di vedersi ogni giorno svanirà, non apre la possibilità all’addio di concretizzarsi.

La paura di dire addio

Il sentimento atavico dell’angoscia ed il vuoto che ci pervade come conseguenze di una separazione, riemergono nel nostro equilibrio quando questo viene sconvolto.

“L’attaccamento” è un concetto usato in psicologia per esprimere l’insieme di comportamenti, pensieri, emozioni orientati alla ricerca della vicinanza, della protezione e del conforto da parte di una figura privilegiata. La teoria dell’attaccamento studia i processi attraverso i quali si costruiscono quei modelli interni da cui dipenderà come ci rapportiamo nei legami intimi, ossia come ci rappresentiamo l’altro, come viviamo noi stessi, le nostre aspettative, le nostre paure. Tali schemi, che si costruiscono nel bambino piccolissimo (tra i 7 e i 15 mesi) agiscono al di là della consapevolezza e organizzano le informazioni relative ai rapporti affettivi, determinando cosa portiamo all’attenzione, che significato diamo agli eventi, che emozioni ci suscitano, che comportamenti adottiamo in risposta. Lo stile di attaccamento rispecchia l’unicità delle aspettative di ciascun individuo riguardo alla disponibilità degli altri per la soddisfazione del bisogno di protezione, vicinanza e condivisione – sostiene lo psicoterapeuta Giacomo Del Monte

L’attaccamento nel 21esimo secolo è ancora più frequente con una forza minore, quasi distribuito in molte più cose (ci attacchiamo agli oggetti più banali, a pensieri aleatori, a sensazioni che una storia di Instagram ci rievoca riguardandola in archivio – ah, questi maledetti ricordi dei social network!) e per quanto possa sembrare che l’importanza che diamo a ciò che ci è più caro non sia sufficiente, al contrario, siamo bombardati dall’idea di dover mantenere legami ed è questa che ci manda in confusione, senza permettere all’ago della bilancia di fare il suo lavoro. Anche semplicemente pronunciando quelle cinque lettere, la coscienza si orienta obiettivamente verso una soluzione che ritiene giusta per la guarigione. Sì, alla fine perdere l’attaccamento, e quindi affrontare una separazione, è parte di un percorso patologico obbligato, la cui fine si verifica nel momento in cui torniamo ad avere fiducia in noi stessi, ed alla nostra capacità di vivere senza quella presenza nella nostra esistenza.

Una privazione simile l’abbiamo tutti affrontata in questo periodo di isolamento, quanta negatività abbiamo subito dalle circostanze e dai nostri pensieri influenzati da esse?

“Privaci del contatto umano e iniziamo a disintegrarci. Ecco perché l’isolamento è una tortura” ha commentato Robert W. Fuller in un articolo sullo Psycology Today.

Procedendo con una prima analisi del comportamento degli umani contemporanei in questa situazione, si può dire che abbiamo affrontato due diversi “addii”: i primi a inizio quarantena, quando abbiamo sentito di dover salutare la vita che fino al giorno prima procedeva nello stesso modo, rendendoci conto che era ogni singolo giorno ad essere unico per se’; i secondi quando la quarantena è finita, e abbiamo detto addio a quei lombrichi che costretti a stare in pigiama tutto il giorno si dilettavano tra impasti e workout. Quanta mancanza percepiamo di queste versioni di noi stessi? É possibile che riescano a convivere? Abbiamo avuto la possibilità di conoscerci, riscoprirci, ma la conseguenza “produttiva” è stata quella di lasciar andare ciò che doveva andare, e che prima bloccavamo per la paura di ammettere il distacco?

Il cambiamento

Accettare il cambiamento è il fulcro di questo flusso di coscienza: ammettere a noi stessi che si sta per verificare, e confermarlo con la parola “addio”, spezza le catene che rifiutiamo di toccare. Un addio rappresenta la disintegrazione di un’identità che la nostra psiche ha bisogno di mantenere salda, con la vana presunzione che la strada nuova è meglio non affrontarla se la confort zone della vecchia è ancora agibile. Avete presente quando gli anziani raccontano più volte lo stesso aneddoto, la stessa storia? Cercano di tirare le fila della loro identità che il cambiamento che hanno attraversato, di oltre 70 anni, ha fatto in modo che si perdesse lungo il cammino però, la loro ostinata convinzione che pronunciare ad alta voce quel pensiero lo renda reale, allevia le sofferenze della separazione. La nostra avversione agli addii è un’avversione al cambiamento, unica costante della nostra esistenza.

La liberazione di un addio

Allora perché, a differenza della “meglio gioventù”, non spostiamo la nostra concentrazione su ciò che di diverso ci aspetta, portando con noi il meglio di quel che ci lasciamo alle spalle? Attenzione: non sto sottovalutando l’importanza di dire “addio”, anzi, al contrario, dire “addio” è una cosa seria e ci sono tanti addii per quante esperienze viviamo e proprio perché è così, non va dimenticato che, anche se fa male, è necessario. Dobbiamo sapere cosa lasciamo, da cosa ci separiamo per poterci connettere a qualcosa di nuovo. Se dentro di noi sentiamo che qualcosa è finita e ha avuto modo di far brillare la sua luce, salutarla per sempre non fa di noi persone apatiche o superficiali, penso che faccia di noi persone attente e rispettose dell’esperienza che ci è capitata.

E come dice Winnie the Pooh “Quanto sono fortunato ad avere qualcosa che rende difficile dire addio.”

Giulia Greco

Immagine in evidenza: Anselmo Bucci, L’addio

UniVersoMe Testata Multiforme degli Studenti UNIME

UniVersoMe Testata Multiforme degli Studenti UNIME